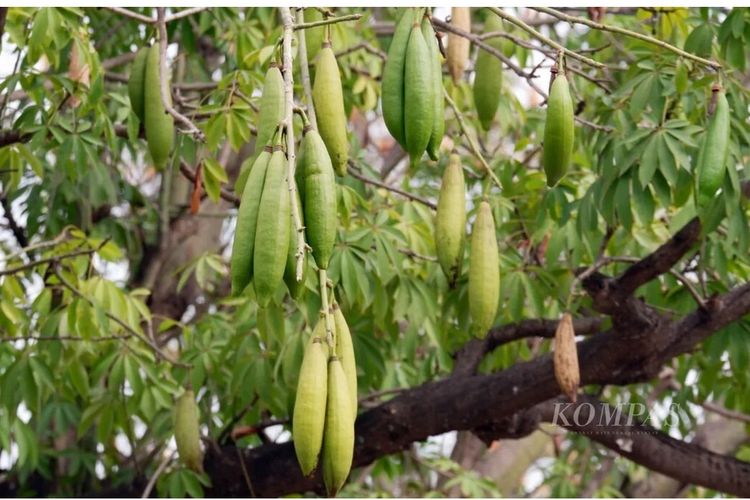

Randu: Serat Emas Putih yang Terlupakan

KABUT pagi mengambung di antara dedahanan randu, membentuk siluet samar di tepi sawah yang diselimuti embun. Serat emas putih kapuk randu, melayang seperti hujan salju dalam gerakan lamban.

Di balik kesenyapan itu, daun-daun pohon randu seakan berbisik tentang masa lalu, ketika mereka menjadi raja komoditas yang tak terbantahkan, tapi kini menjadi potensi kekayaan yang terlupakan.

Generasi muda kita mungkin tak lagi mengenal "Java Kapok". Namun, di antara akar-akar randu yang kokoh menghujam, pohon ini menyimpan beragam potensi.

Di balik serat kapuk yang lembut dan ringan, tersembunyi potensi genetik yang suatu hari akan merevolusi industri tekstil hijau.

Kini, industri tekstil dan fesyen global berada di persimpangan jalan. Di satu sisi, sektor ini merupakan penggerak utama perekonomian dunia.

Namun di sisi lain, ia menyumbang sekitar 10 persen emisi karbon global dan mengonsumsi hingga 93 miliar meter kubik air setiap tahunnya.

Bahan baku konvensional seperti kapas dan poliester mulai dipertanyakan karena dampak ekologis yang ditimbulkan.

Baca juga: Serat Alam dari Masa Lalu: Potensi Abaca di Indonesia

Dalam situasi krisis iklim yang semakin mendesak, dunia memerlukan alternatif serat alami yang berkelanjutan.

Di sinilah serat randu warisan nusantara, sang "emas putih" yang terlupakan, kembali hadir menawarkan secercah harapan.

Kapuk randu Indonesia pernah menjadi primadona di pentas global. Sebelum Perang Dunia I, Nusantara menguasai 85 persen produksi kapuk dunia, dengan Pulau Jawa menyumbang 60 persen di antaranya.

Seratnya yang ringan dan tahan air diincar pabrik tekstil Eropa dan Amerika untuk bahan pakaian hangat, kasur, hingga pelampung penyelamat.

Di dalam negeri, randu menjadi tumpuan ekonomi pedesaan. Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur, misalnya, pernah memproduksi 25.000 ton kapuk per tahun, menjadikan kapuk randu dan tebu sebagai lambang Kabupaten Pasuruan.

Tak hanya sebagai komoditas, kapuk meresap dalam budaya lokal. Di Bali, serat kapuk dari Nusa Penida dipintal manual menjadi benang untuk tenun gringsing, direndam minyak kemiri berbulan-bulan demi kekuatan serat.

Namun, kemilau randu meredup seiring gempuran serat sintetis murah seperti polyester dan busa. Pohon-pohon randu dibiarkan tua tanpa peremajaan, bahkan ditebang untuk tanaman lain yang dianggap lebih menguntungkan.

Dampaknya drastis, pada 2013, luas perkebunan kapuk Indonesia menyusut menjadi 157.000 hektare dengan produksi 61.000 ton per tahun, jauh di bawah masa kejayaan.

Infrastruktur pengolahan kapuk banyak yang gulung tikar. Jika dibiarkan, bukan mustahil kapuk randu menghadapi kepunahan sebagai komoditas.

Padahal, secara ekologis, pohon randu berperan penting mencegah erosi, menyimpan air, dan adaptif tumbuh di lahan kering marginal.

Potensi ekonomi dan inovasi teknologi

Di tengah krisis iklim, karakteristik unik kapuk randu menarik perhatian industri hijau. Seratnya yang ringan, berongga, dan lembut menjadikannya insulasi termal yang baik.

Secara alami, kapuk tahan air, hipoalergenik, dan 100 persen biodegradable. Dibanding kapas yang membutuhkan 2.700 liter air untuk satu kaos, budidaya randu tidak memerlukan irigasi intensif atau pestisida.

Berkat inovasi teknologi, kapuk randu kini tak sekadar bahan isian kasur. Perusahaan Kanada, Tentree, menciptakan kaos dari campuran 30 persen kapuk dan 70 persen kapas organik. Kombinasi ini menghemat 3.000 liter air untuk produksi empat kaos.

Baca juga: Kemandirian Obat Melalui Tanaman Biofarmaka

Di Indonesia, perusahaan rintisan Flocus mendirikan pabrik pemintalan kapuk berteknologi tinggi, mengekspor benang berkualitas ke pasar global. Teknik needle punching juga membuka peluang aplikasi baru, seperti material insulasi atau alas kaki ramah lingkungan.

Di sektor energi, biji randu mengandung minyak nabati yang berpotensi diolah menjadi biodiesel.

Ampas bijinya kaya protein untuk pakan ternak, sementara daun mudanya bergizi sebagai pakan tambahan di musim kemarau. Bahkan, ekstrak daun randu menunjukkan aktivitas antibakteri, menjanjikan untuk pengobatan tradisional.

Revitalisasi dari hulu ke hilir

Meski potensinya besar, revitalisasi kapuk randu menghadapi tantangan kompleks. Di hulu, petani enggan menanam randu karena rantai pasok yang panjang dan margin tipis.

Varietas unggul hasil pemuliaan Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Pemanis dan Serat (dulu bernama Balittas), seperti seri Muktiharjo (MH1, MH2, MH3 dan MH4) yang produktif hingga 80 kg serat per pohon, masih minim diadopsi.

Di hilir, industri pengolahan tradisional seperti di Desa Karaban, Pati, pusat kapuk terbesar Indonesia ini terancam punah akibat penyusutan bahan baku. Dari 700.000 pohon randu di Pati, 30 persen telah ditebang untuk infrastruktur atau kayu.

BRMP Tanaman Pemanis dan Serat saat ini juga tengah mengembangkan serat kapuk randu sebagai komoditas serat alami unggulan.

PT Kapok Fiber Indonesia, yang memasok bahan baku ke Jepang, juga mencari serat kapuk dengan mutu panjang, keseragaman, kekuatan, perpanjangan tertentu.

Beberapa varietas koleksi plasma nutfah Balittas memenuhi kualifikasi. Kolaborasi dilakukan dengan perusahaan tekstil Jepang yang tertarik pada serat kapuk dengan karakteristiknya yang unik seperti memberikan kehangatan saat musim dingin dan kesejukan saat musim panas.

Selain itu, serat randu sejalan dengan konsep pertanian berkelanjutan dan ramah lingkungan. Saat ini, proses kolaborasi dalam tahap karakterisasi serat di laboratorium.

Untuk mengembalikan kejayaan kapuk randu di Indonesia, diperlukan strategi terintegrasi yang mencakup beberapa aspek penting.

Salah satu langkah utama adalah pelestarian sumber daya genetik. Kebun Percobaan Muktiharjo, BRMP di Pati, yang memiliki luas sekitar 74 hektare dan menyimpan 157 aksesi randu, berperan vital sebagai pusat konservasi plasma nutfah.

Pemerintah perlu memperkuat peran kebun ini dengan membangun bank benih yang memadai dan meremajakan kebun dengan varietas unggul hasil pemuliaan.

Baca juga: Minyak Nilam Indonesia yang Mengharumkan Dunia

Langkah ini akan memastikan ketersediaan bibit berkualitas tinggi untuk mendukung pengembangan kapuk randu di masa depan.

Selain itu, inovasi dan hilirisasi produk kapuk randu harus menjadi fokus utama. Kolaborasi antara lembaga penelitian, perguruan tinggi, dan industri sangat penting dalam mengembangkan produk turunan yang bernilai tambah tinggi, seperti tekstil ramah lingkungan, biodiesel, dan kertas.

Inovasi semacam ini tidak hanya meningkatkan nilai ekonomi kapuk randu, tetapi juga mendukung upaya pelestarian lingkungan melalui pengurangan ketergantungan pada bahan baku sintetis.

Pemberian insentif bagi petani dan pembangunan fasilitas pengolahan skala kecil di pedesaan akan menambah nilai ekonomi produk kapuk randu sekaligus menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat lokal.

Selain itu, Indonesia perlu berperan aktif dalam memperoleh sertifikasi produk kapuk yang berkelanjutan, seperti sertifikasi Rainforest Alliance, untuk memastikan daya saing produk kapuk randu di pasar internasional yang semakin menuntut standar keberlanjutan.

Substitusi 10 persen impor kapas Indonesia (900.000 ton/tahun) dengan kapuk dapat menghemat devisa triliunan rupiah.

Apalagi, 24 juta hektare lahan kering Indonesia cocok untuk randu tanpa bersaing dengan lahan pangan. Dengan produktivitas 1,5 ton serat per hektare, potensi produksi kapuk nasional mencapai 36 juta ton, angka yang bisa mengubah peta industri tekstil global.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.